剧情介绍

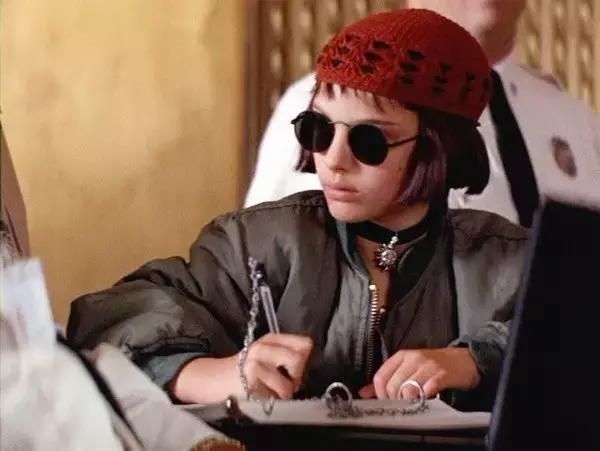

娜塔莉·波特曼 natalie portman

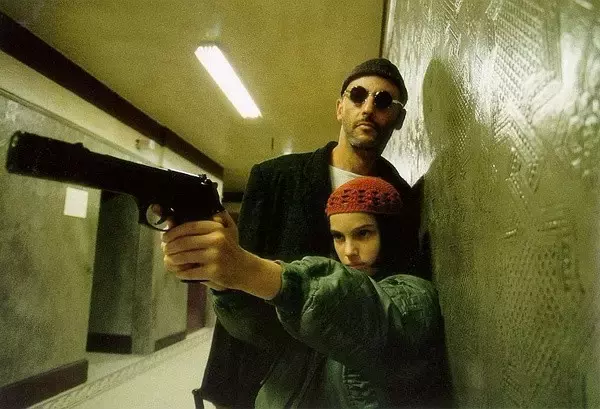

相信很多人和婊姐一样,最初认识她是在吕克·贝松执导的电影《这个杀手不太冷》中,她饰演的萝莉杀手。

但电影上映后,无论票房还是口碑都可谓惨败。

娜塔莉·波特曼曾经回忆到:

当年我才13岁,但至今我仍能一字不差地复述纽约时报对我的评价:

波特曼小姐,摆造型的功力比演戏强得多。

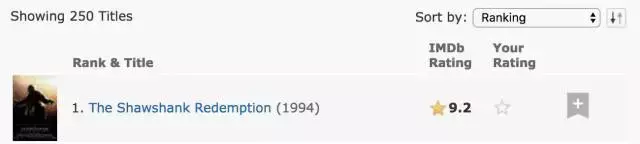

随着时间的推移,20年后这部经典之作,终于得到了大家的认可。现在imdb排名第27,豆瓣排名第2位。

其实吧,这种情况很多见的。

比如:《肖申克的救赎》

1994年上映后票房惨败,又在1995年奥斯卡上,被《阿甘正传》和《低俗小说》夹击,一无所获。

而今天,肖申克的救赎却成为大家心目中的无冕之王。(imdb排名第一

从饰演萝莉杀手一炮而红的波特曼,自此成了人们心目中“萝莉”的代言人,好莱坞相同类型的剧本蜂拥而至。

但她在1997年做出了一个惊人的决定,推掉了两部大片《洛丽塔》和《罗密欧与朱丽叶》,去参演舞台剧《安妮日记》。

20岁以前,我拒绝了所有带有‘萝莉’色彩的角色。在选角色时,我的父母也一直努力保护我,希望我不要被一些‘怪叔叔’打扰。我真的不想成为别人的性幻想对象,所以我有意在之后的选角中把自己塑造成‘好女孩’。

我希望成为梅丽尔·斯特里普那样的演员,谁都不会介意她是不是太老,因为大家都想看她继续演戏。

她不是要靠姿色混迹电影圈的女孩,她选择的是一条让很多娱乐明星难以理解的道路。拍完《女孩第一名》后她进入了哈佛大学,攻读的还是心理学。

因为她认为:

如果为了财富、名望,我可以做的事太多了;但唯独学习无可替代。

为了稳定自己的学业,她甚至宣称,除了《星球大战》系列外,她不会接拍任何电影。

星球大战/艾米达拉女王

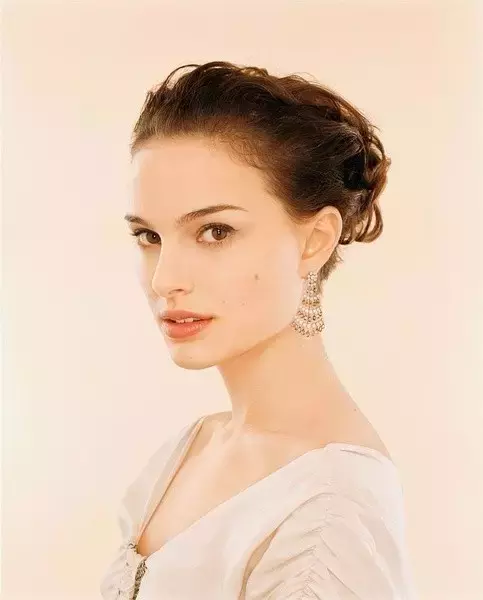

在《黑天鹅》中,饰演精神分裂幻想症的芭蕾舞女演员。

摘得了83届奥斯卡影后,那一年她刚刚30岁。

2005年波特曼再次做出惊人之举,出演沃卓斯基姐弟编剧的《v字仇杀队》。

为了角色,她不惜剪掉一头长发,以光头造型出镜。

v字仇杀队

2017年她又一次提名奥斯卡最佳女主角;在外媒的报道中,似乎已有钦定她的意思了。

那么今天,我们就来看看这部电影:

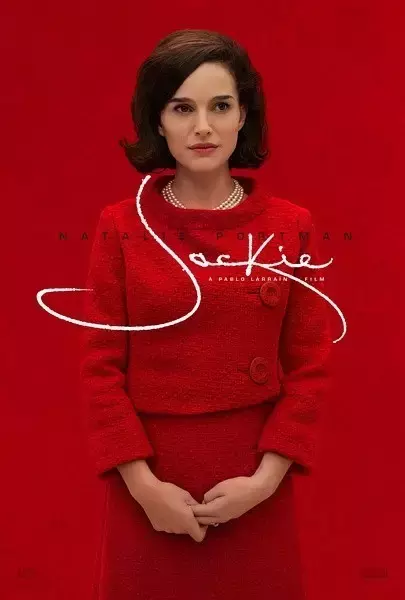

《第一夫人》

电影还同时获得了最佳女主角、最佳服装设计、最佳配乐三项提名。

imdb评分7.2。

故事内容并不复杂。

讲述了美国前总统约翰·肯尼迪在1963年11月22日遇刺身亡后,身为他的夫人杰奎琳·肯尼迪的表现。

事件原型是这样的:

1963年11月22日,肯尼迪总统与夫人杰奎琳到访美国德克萨斯州达拉斯市。中午12:30左右,当他们坐在林肯礼车里行驶过广场,并向人群挥手致意时,突然肯尼迪的头部连中两枪,导致头颅爆裂。

随后杰奎琳拼命挣脱特工的保护,奋不顾身爬到车尾,伸手去够一块被炸飞的头骨,捧回医院交给医生抢救,当天下午医院就宣布肯尼迪中枪身亡。

坦白讲,我并不喜欢《第一夫人》这个译名;因为它看起来更像是杰奎琳·肯尼迪的个人传记。

但其实电影原版名叫做“jackie”(杰姬),也就是杰奎琳·肯尼迪(jacqueline kennedy)名字的简称。

所以导演意图很明显,并不想把着重点放在“第一夫人”这个身份头衔上,而聚焦在“杰奎琳”这个女性本身。

这不是一部传记片,我想塑造一个女性形象,而不是还原一个历史人物。

剧照

历史照片

而内容也并非像传统传记片一样,去介绍杰奎琳·肯尼迪的生平,她的能力,她的多才多艺。

而是单纯的记录了在丈夫肯尼迪去世的前后四天时间里,身为第一夫人的她所经历的事情。

对待问题的见解看法,对待死去的丈夫的态度,对自己身份的理解认知,对孩子,亲人等周围关系的处理。

影片通过插叙回忆体的形式,讲述了整个事件的经过,也完整的塑造了一个第一夫人的人物性格。

记者坐在白宫,采访杰姬。

显然记者是站在一个媒体角度,重点想问大家最想知道的新闻爆点,关于枪击时的经过。

而杰姬也自然明白,控制着自己的情绪,也时而左右记者的文字,告诉他哪里可以发表出来,哪里并不能。

就在这样的对话中,一点一点引出了整个事件的来龙去脉。

在电影中,娜塔莉·波特曼的演技更是得到了充分的体现,可以说是一个人撑起了一部电影。

好莱坞报道者评论说 :

这部不同寻常的历史题材类影片是导演帕布罗的一部完美佳作,娜塔莉在该片中奉献了前所未有的精湛演出,第一夫人的内敛、坚强、睿智及幽默,还有她的脆弱、伤感都被演绎得恰到好处。

虽然饰演的是一个人,却是通过不断的镜头闪回,将她的人物性格拆分为了三个状态,这对她来说也是一个不小的挑战。

第一个状态便是采访中的杰姬。

她想让自己占据主动权,对待记者激进,急于树立自己的形象地位,频繁的吸烟却拒绝让记者记录上去。

可以看出,杰姬控制欲极强,试图虚构历史但又难以抑制自己的情绪。

充分表现出了第一夫人的政治地位与失去丈夫的妻子两个身份之间的冲突。

她再强大也还是个女人。

第二个状态是1962年《白宫之旅》的杰姬。

记者牵引着杰姬想先从早先的故事聊起,慢慢的再引入主题。

那时候的杰姬所代表的只有媒体面前的公众形象;

她在意自己的外表容貌,强烈希望自己能力与才华得到认可,也在意自己身为第一夫人的生活质量。

影片将模拟出来的旧时影像资料与现实拍摄环境做了对接。

镜头色调在黑白和彩色间来回转换,不仅玩出了新花样,也更好的带观众融入到当时那个氛围中去。

而后画风一转就是最关键的第三个状态:

总统遇害事件发生后的杰姬去处理后事的态度。

她变得敏感和多疑。

明明记得特工当时所做的一切却说不记得,和处理总统后事的亲人大声争执,迫于释放压力,也在为丈夫选墓地的时候坚持自己的意见,独立坚强。

所有这些反应的表露都源于身为第一夫人的她,受到这样残酷事件后的情感宣泄。

尤其在这段悲痛欲绝的日子里,她仍需要用镇静和坚毅的面孔,去料理这些后续问题,她已经是一个强硬的政治形象。

三种人物状态在片中交叉相映。

一个有血有肉,令人心疼却又无法同情的女性形象就这样俨然立在了我的心中。

影片里的造型和肯尼迪夫人杰奎琳生前的照片高度还原,除了声音的模仿外,造型也是和历史一模一样。

电影中的的造型由设计师madeline fontaine打造,他曾经也做过《天使爱美丽》和《伊夫圣罗兰传》的服装造型顾问。

比如:

影片中肯尼迪葬礼的时候,杰姬身穿黑色套装,用长长的面纱遮挡了自己;

而事件原型是当天,杰奎琳就是这样的一副形象妆容。

枪击发生时杰奎琳穿的这套粉色套装,也是肯尼迪最喜欢的一件。

肯尼迪还曾专门让杰奎琳换上粉色套装:

让他们看看什么才是真正的时髦优雅。

而事发当天,这件粉色套装溅满了肯尼迪的血迹。

但这些都不是电影的关键,导演呈现的是一个普通人遭遇变故后的反应。

无论它讲的是第一夫人杰奎琳还是杰姬;我看到的是不同身份下,她们强大的女性形象:

作为母亲的她、作为妻子的她、跳舞的她、拍手的她,还有一个坚强的她,面对葬礼和公众。

在历史上,肯尼迪遇刺5年后,1968年7月他的总统候选人弟弟罗伯特·肯尼迪又被暗杀,10月杰奎琳决定离开美国,随后嫁给了希腊船王奥纳西斯。

全世界的人都在议论她的虚荣和世故。

但她说:

我生来并非是为了支配别人或是忍辱负重。我的生活只关我自己的事。

1994年杰奎琳因病去世,她安葬回阿灵顿公墓已故丈夫肯尼迪的身边,克林顿总统发表书面演讲,她的两个孩子为她献上鲜花。

美国一个时代的标志就这么谢幕了。