剧情介绍

1900年6月22日,夏至。

道士王圆箓还在日夜不停地清扫着洞窟中的流沙,盼着能早日把其中一处佛殿修缮成他的道场。

被他雇用来一起清扫的贫农杨果,无意中轻轻敲了墙壁一下,那座如今编号为第16号窟的墙壁后,竟然回荡起空洞的声音。

那天夜里,两人敲碎外层墙壁,发现了一扇完全被泥块封塞的不足一人高的小门。

当这扇门被打开,敦煌莫高窟藏经洞,就此重现人间。

"

" 敦煌莫高窟第16窟及藏经洞所在的位置

难以想象,那该是怎样一个令人震撼的情形啊。

无数的经卷、帛画、文献、织物、幡幢......从地上一直堆到洞顶,封藏于石窟中近千年的文物重见天日。

"

" 敦煌莫高窟九层楼 孙志军 摄

敦煌莫高窟始建于公元366年。

之后,经过历代的修建,洞窟不断增多,到公元7世纪时,此处已有一千多个洞窟。

因此,莫高窟又被称为“千佛洞”。

千百年来,莫高窟身处东西方文明的交汇之地、各民族和宗教的交叉点,兴荣交替。

明朝之后,陆上丝绸之路几乎中断,莫高窟也停止了营建,逐渐被人遗忘。

直到1900年藏经洞被重新发现,敦煌也再度引起世界关注。

这120多年里,敦煌学逐渐兴起,莫高窟也被列入了世界文化遗产。

"

" 莫高窟322窟西壁佛龛 孙志军 摄

百年来,历经磨难的敦煌莫高窟,迎来常书鸿、段文杰、樊锦诗、李云鹤一批批坚毅的守护人。但直到现在,仍然没有方法能阻止莫高窟风化、斑驳,直至消失。

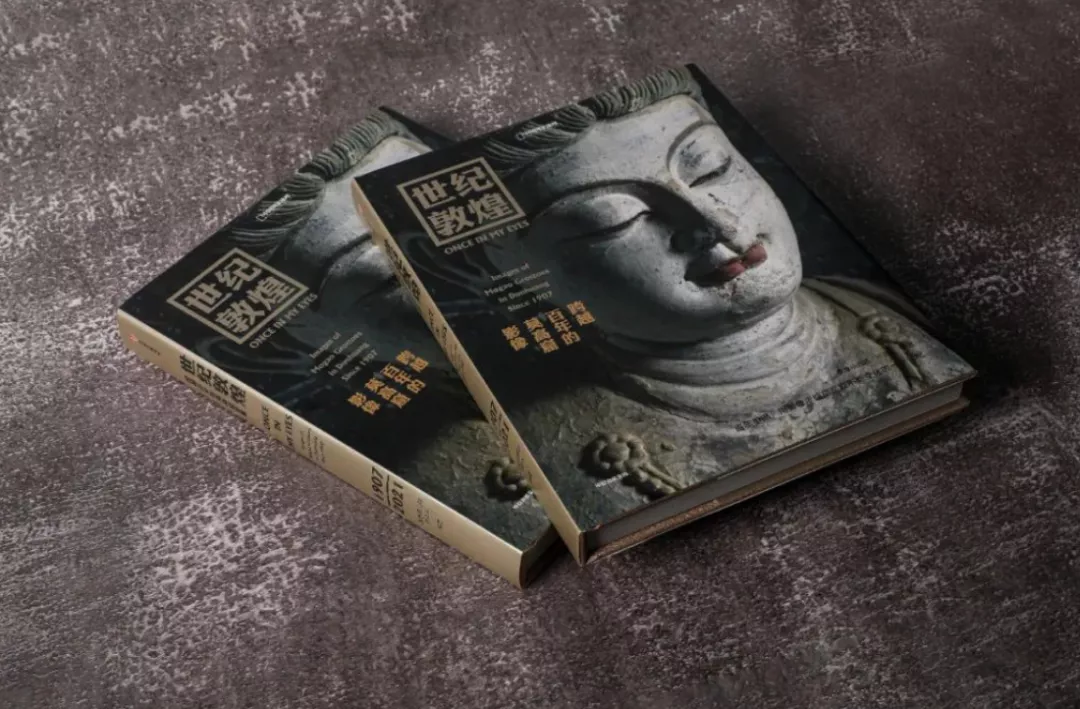

今天,中信出版、中国国家地理联合敦煌研究院文物摄影师孙志军,耗时14年重磅打造了这部名为《世纪敦煌》的影像集。

"

" 与时间赛跑,用影像的力量守护永恒的敦煌。

让我们跟随专业文物摄影师的镜头开启一场时空穿梭的敦煌之旅——其实,莫高窟比我们想象中或曾见的,更震撼人心。

视频加载中...

用影像的力量守护永恒的敦煌

深处大漠,莫高窟的魅力,不仅在于其精美绝伦的艺术与历史。

历久弥坚,于苦难中焕发光彩,是她最独特的生命底色,也与中华民族发展的历史轨迹一脉相承。

为了在最大程度上展现出莫高窟精美绝伦的艺术生命力,《世纪敦煌》精选了150余幅艺术价值最高、历史价值最高、变化最大的莫高窟影像。

"

" 仅仅是凝视这些历史加诸莫高窟的印记,就足以令人热泪盈眶。

孙志军 摄

敦煌莫高窟735个洞窟,每一个都是历史文物陈列室和美术馆。

九色鹿、飞天、佛教戒律画......这些作品你可能耳熟能详,也可能闻所未闻,其内容之丰富,形式之精美,令人叹为观止。

比如第156窟中的张议潮起兵图,展现了晚唐时期敦煌大族张议潮从吐蕃手中收复敦煌的盛况。

浩浩荡荡的大军手举旗帜,能层次分明的看见仪仗队、乐队、警卫队不同的姿态:

"

" 还有第 146 窟,窟顶东南角。

窟顶四个角落分别画四大天王像,分别为:东南角画南方毗琉璃天王、东北角画东方提头赖吒天王、西北角画北方毗沙门天王、西南角画西方毗楼博叉天王。

这四大天王神色凶狠,压迫力十足,在众佛中赫然突显,神采飞扬:

"

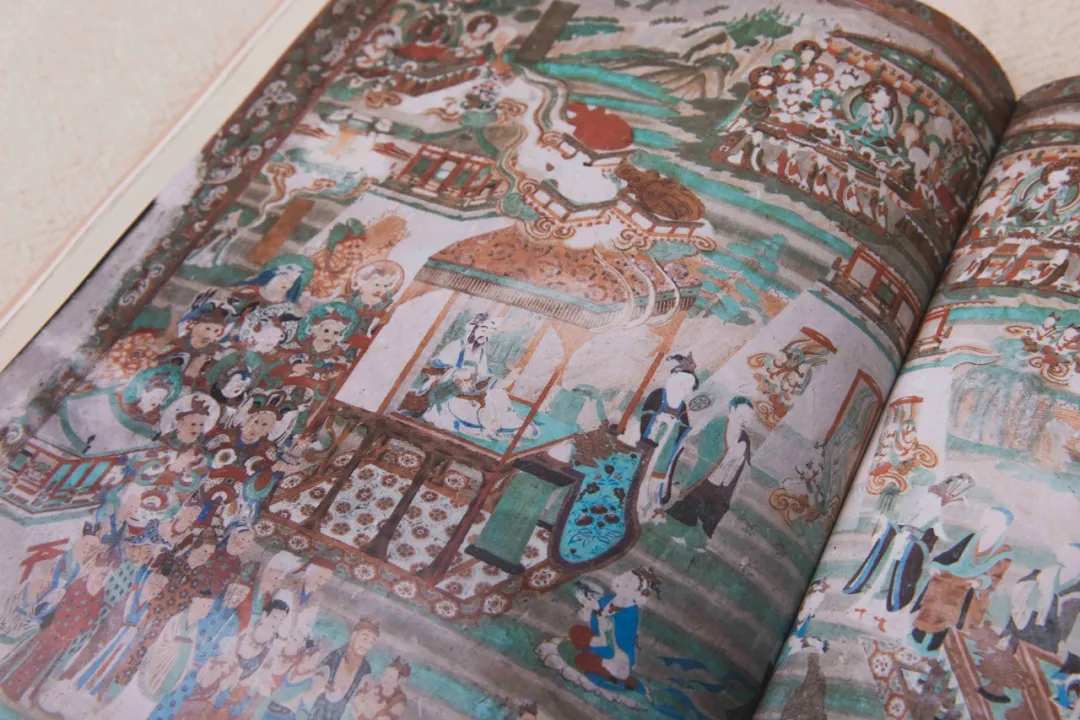

" 为了展现佛教传播之路和敦煌在其中的作用,书中还附赠了《众神在此相遇》长拉页一张。

这张长拉页尺寸长达到1米6的画卷,徐徐展开,描绘的是当年佛教传播之路——敦煌至南亚段的繁盛景象。

"

" 拉页的主画面取自敦煌石窟壁画《山间行旅》。

表现的是印度僧人佛陀波利巡礼中国的五台山时,遇到了文殊菩萨幻化的老人,受老人的开示,佛陀波利重回印度,取来《佛顶尊胜陀罗尼经》,并在中国翻译传播的故事。

《山间旅行》佛顶尊胜陀罗尼经变局部 莫高窟第217窟 盛唐

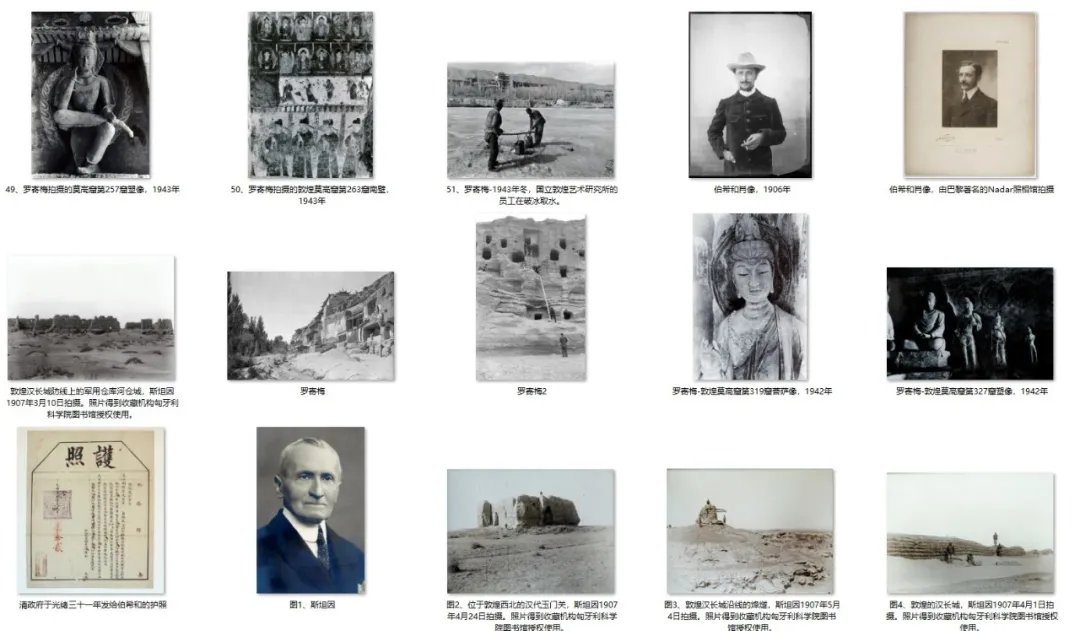

此外,书中还详细梳理了1907—1949年间,中国、英国、法国、日本、俄国、美国等不同国家的探险家、学者、考察者对于莫高窟的拍摄情况,虽然他们来到莫高窟是基于不同背景和目的,但这些珍贵的照片也客观使得身处边陲的莫高窟与世界连接。

这些早期影像也为后人对莫高窟的营建史研究、石窟宝华研究和敦煌研究,保存了视觉档案。

"

" 文中参考引用了大量史料文献,从敦煌文物保护的角度,回顾了那段晦暗而矛盾的历史。

14年,一本书的诞生

《世纪敦煌》由敦煌研究院网络中心主任、副研究员、中国文物学会文物摄影委员会理事孙志军耗费14年编写而成。

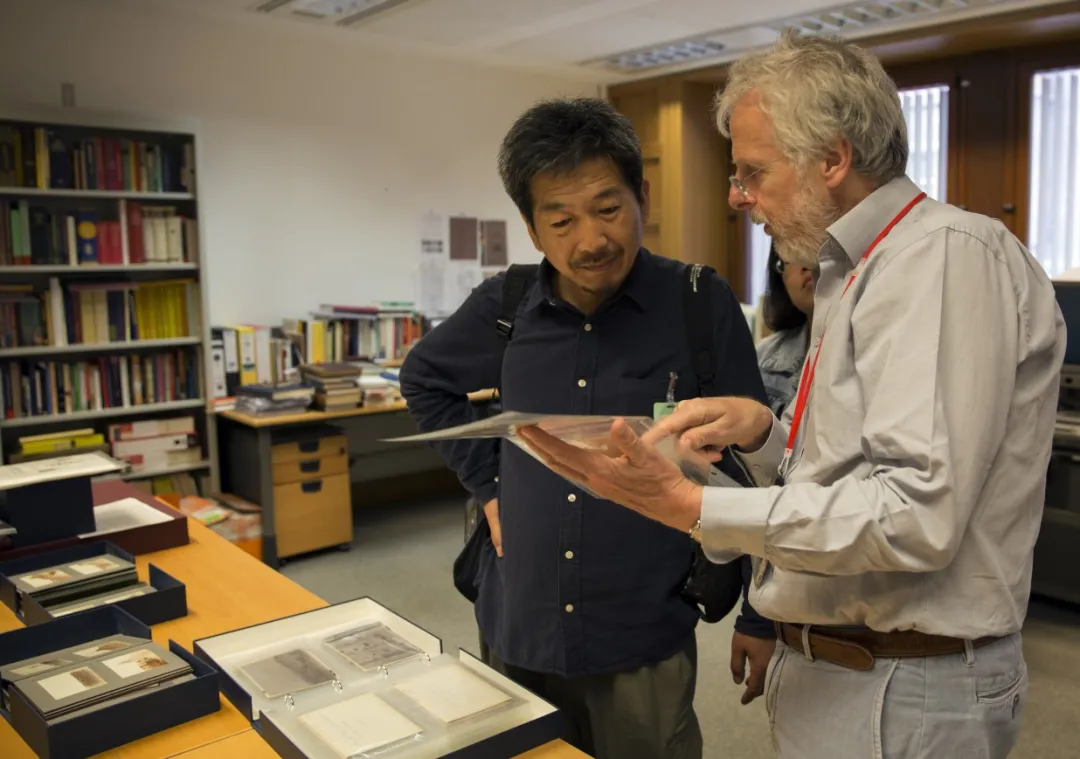

为获取关于莫高窟的第一手资料,他多次前往大英图书馆、匈牙利科学院图书馆、哈佛大学艺术图书馆等机构,系统性考察并收集20世纪初的英国探险家斯坦因、法国西域考古队伯希和等人拍摄的最早期的敦煌影像。

研读历史照片的这个爱好,大大拓宽了我的视野,令我在脑海中逐渐拼凑、还原出了一个原生态的、有别于我们当下看到的敦煌莫高窟。

——孙志军

"

" 孙志军(左)在大英图书馆国际敦煌项目办公室查看斯坦因的摄影档案。樊雪崧 摄

从2007开始年,孙志军开始了他的莫高窟重摄之旅。

影像的采集和拍摄,本身就是一项非常漫长的工作。

莫高窟壁画和雕塑数量众多,又都藏于深幽洞窟之中。为了保护和延长文物寿命,拍摄过程中需要尽量降低人为因素的介入。

所以对拍摄技巧、自然光线的使用,有非常高的要求,需要相当的细心和耐心。

迄今为止,孙志军已和团队一起,完成了莫高窟258个洞窟的数字化采集。

经过漫长14年的重摄,孙志军与100多年前的外国考古队完成了一场百年对话。

影像集的左侧是1900-1940年间多数由外国考古队拍摄的敦煌照片,右侧是孙志军等敦煌人拍摄的照片,拍摄对象、光线、角度、景别等,都竭尽所能地保持一致。

而我们普通人终于可以看到,莫高窟在100年里究竟经历了怎样的变化。

几张对比图带大家一窥究竟:

"

"  "

" 302窟 窟顶西披(隋)

上图:孙志军 摄 下图:法国西域考古队 摄(1908年)。在1908年的照片中,记录了完整的隋代说法图,精美绝伦。

"

"  "

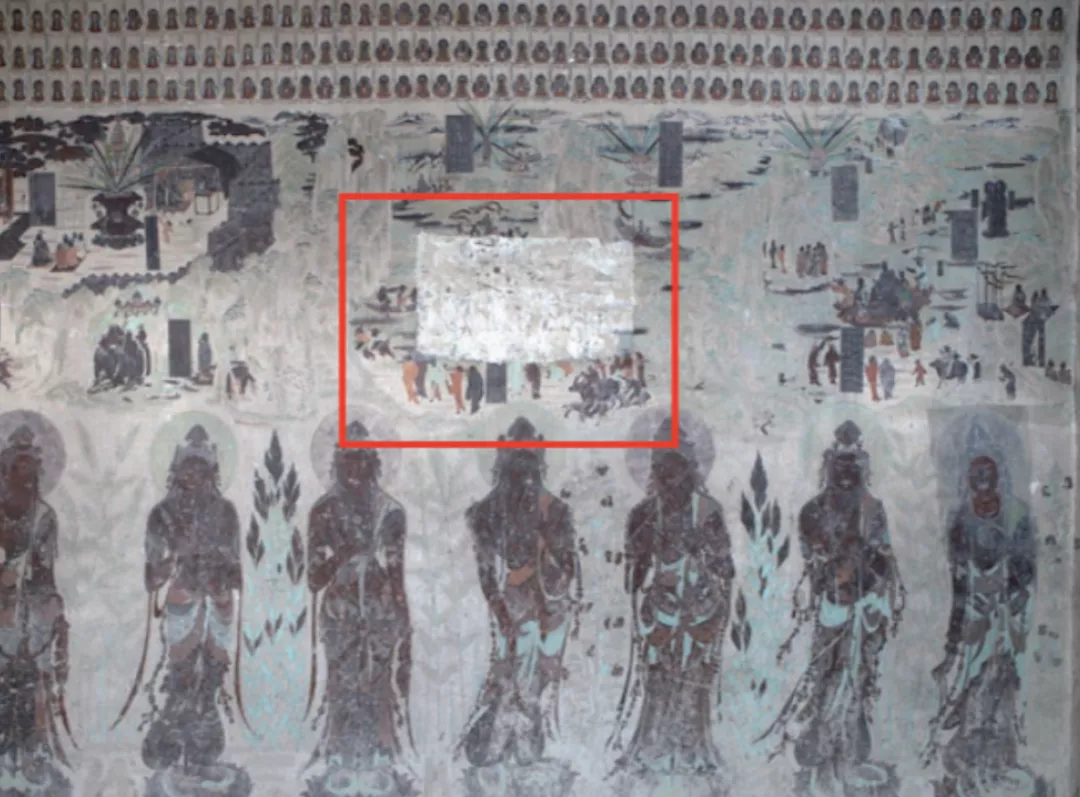

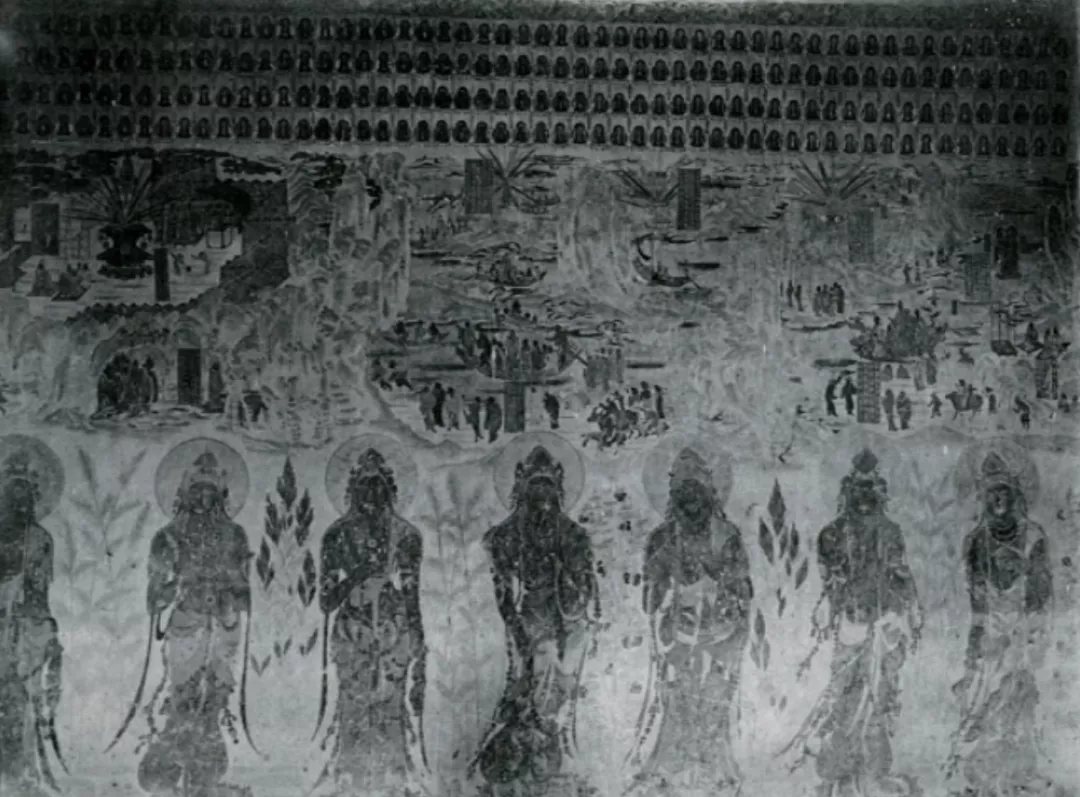

" 323窟 主室南壁(初唐)

上图:孙志军 摄 下图:历史影像。历史影像显示,壁画中间缺失的是杨都出金像部分,这部分于 1924 年被美国人华尔纳盗劫破坏。

"

" 被美国人华尔纳盗劫的杨都出金像部分,现存美国哈佛艺术博物馆

影像集的历史照片部分,也是海外收藏的20世纪初莫高窟照片首次系统整理并在国内公开付梓。

历经千年的莫高窟,有着不同程度的病害。看到1908年由法国人伯希和拍摄的洞窟图片时,我才发现莫高窟的彩塑、壁画等文物,仅仅和七八十年前相比,就已经大大退化,或模糊,或丢失......

——敦煌研究院名誉院长 樊锦诗

而书中收录的这些珍贵历史照片,让我们得见那个未曾见过、已不可见的莫高窟。

阿信阅读这本《世纪敦煌》时,似乎能感受为什么这片茫茫戈壁,能成为令无数人心甘情愿坚守一生的地方。

陈寅恪先生曾说:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”但得遇常书鸿、樊锦诗、段文杰、孙志军这样一代又一代的“敦煌守护人”,却不能不说是敦煌之大幸,中国艺术之大幸。

他们薪火相传,一生追求的是:守护敦煌,守护莫高窟,守护中华文明的宝藏。

风沙吹过莫高窟,文物的“病害”和“磨损”越是无法阻挡,他们就越是要与时间赛跑、与命运抗争,用影像的力量,守护“永恒的敦煌”。

一生一世看着莫高窟,守着莫高窟

也许有一天莫高窟会消失在漫天的沙尘中,但书中留下的影像会永远铭记这个古老而悠长的艺术宝库。

这也是我们推出这本影像画册的初衷。当“重摄”影像与历史照片交相辉映,当彼时与此时跨越千年相呼应,阿信相信,总有一种敦煌之美会定格在我们每个人的心中,永远不会消亡。

南北朝、唐朝、宋朝......历史的车轮滚滚向前,过往的人、事、物也许会逝去,但它们留下的证据,永远留在我们心间。