剧情介绍

文/叶秋臣

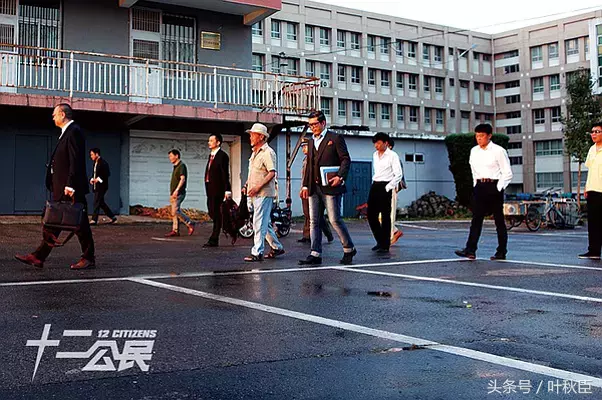

电影《十二公民》是2014年的电影,在2018年4月重映。一直在想为什么一部四年前的电影还能重映,看完后才懂得其中深意。这是一部非常小成本的电影,一个屋子一张桌子一个案子一场讨论。

以下有剧透,请慎入。

背景是一个二十岁的少年被控杀死了自己的亲生父亲,当年他被亲生父亲卖掉,后来养父成了富翁,于是他才变成了富二代。如果这在《死亡笔记》里面,恐怕已经被月杀掉了,因为他没有空去挨个研究这些人是否是被冤枉的。

故事开始于政法大学的一场模拟法庭,以英美法系的角度来讨论这个案子。老师要求,陪审团(12个人组成,学生的家长、亲人或者朋友,加上凑数的保安和小贩)必须达到12-0的结果才能结束。

十二个公民,十二把不同的椅子。

画面开始打出时间字幕的时候,就知道这是一场持久战。因为大多数人都认定的有罪,可以说是一面倒的局面。

第一轮,11-1,有11个人举手认为有罪。

于是,其他11个人都在说服那个唯一投无罪的8号先生。

突然发现组织一群不同的人一起讨论是一件极难的事情,里面有非常不配合的10号先生经常打断别人的发言,还有非常固执的3号先生无视一切证据的疏漏。单是让每个人按顺序发言都是一件很难的事,于是越来越佩服领导者们了。发言的过程开始是很不严肃的,大家就像玩狼人杀游戏时天亮了在各自陈述,但都将这场模拟法庭的记过看做儿戏,认为反正对结果没有影响,也没有认真对待。说出来定罪的理由都很牵强,有些直接开地图炮说北京的外来人不好容易做错事,有些甚至是胡乱蒙的。这时候就觉得十二个人的陪审团组成是多么重要,如果真是凭借主观臆断就判了一个人死刑,若这人是冤枉的,也是哭诉无门。大概是算准十二个人里有极大概率会有一个人是认真负责的,至少可以拨乱反正。所以逐渐把局面改善成大家有理有据地讨论,并开始逐渐细化和陈述案情。

第二轮,匿名。

8号先生提议他自己弃权,在一轮讨论后,如果剩下11个人依然还是全票认为富二代有罪,那么就不再争论了。结果有人投了无罪,讨论继续。大家开始发现疑点,然后分析原因。部分慷慨激昂显得有些过,但那是特殊的历史原因留下的后遗症,叶秋臣没有资格去评论。随着案件深入和自身知识的补充,大家开始陆续投上无罪票。

第三轮,6-6平。

第四轮,无罪已经超过有罪,达到了9-3。

直到最后一个人在无罪的投票里举起了手。

雨过天晴了。

开始以为8号陪审员是嫌疑人的父亲,后来才知道他是检察官。我怎么忘了,是啊,他也是最渴求真相的人。

最后,真正的凶手落网。

美国拍的《十二怒汉》是一部1957年的黑白电影,《十二公民》与这部电影是几乎相同的背景。因为中国毕竟不是英美法系国家,所以《十二公民》在剧情设计上做出了本土化改编,以虚拟法庭的讨论为基础,可以说非常成功。

叶秋臣真心推荐大家去看一看这部电影,看过后会让你陷入深深的思考。那些固有印象和固执偏见带来的思维定式,或者说因为自己的自尊和自卑而强撑门面,死不认错都在这里得到了充分的展示。站在一个公正客观的角度去分析问题真的太难了,尤其是这种一石激起千层浪的媒体和社会讨论之后。不由想起很多我们热门讨论的社会案例,背后是否还有隐情?是否我们也疏漏了什么小事?是否让无辜者受到牵连?甚至入狱?

看过《十二公民》,我仿佛又重新认识了自己。

甚至陷入了对过去某些强烈观点的愧疚和自责。

谢谢你们。

文/叶秋臣

——————————————————————————————————

--本文著作权归原作者(头条号@叶秋臣)所有,叶秋臣系头条号签约作者,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处--抄袭必究--欢迎评论分享--