剧情介绍

作者|电影夫人(头条号签约作者)

如果问,黄建新是谁?

许多人的回答肯定是,《建国大业》、《建党伟业》的导演啊。

但对夫人来说,打开他的正确方式,肯定不是这样。

我始终觉得,一个导演的处女作,很能反应他的才气、风格。

比如张艺谋的《红高粱》、姜文的《阳光灿烂的日子》、贾樟柯的《小武》。

黄建新也不例外,一部《黑炮事件》,就完全显出他的出手不凡。

"

" 1985年上映后,荣获了华表奖优秀故事片奖,金鸡奖最佳男主角奖。

被亚洲周刊评选进20世纪100强华语电影之列,并入选中国电影百年百部佳片。

可这部豆瓣评分8.4高分佳作的问世之路,一点儿可也不平坦。

影片改编自张贤亮的小说《浪漫的黑炮》。

送审时因题材过于敏感被卡住了,他不得不向恩师吴天明求助。

这位第五代人口中的“大哥”也确实是长袖善舞,硬是在一番周旋之下,审查通过了。

当然,由于众所周知的缘故,黄建新做了不少力所能及的妥协。

改动多达六七十处,最主要的是将原片中,像幽灵一样跟随着男主的保卫处长的戏份,几乎全部删除了。

即便如此,它的尺度依然很大。

幸好是35年前,要搁现在,不可能过审,只能作为禁片被供着。

"

" 01

《黑炮事件》的故事,由一枚棋子所引发。

刘子枫饰演的某矿山公司工程师赵书信,有个怪癖,自己和自己下象棋。

他走到哪儿,都会带上那副相伴多年的棋子。

有一次出差回来,却发现少了一枚。

老赵不顾大雨,赶忙跑邮局发电报:丢失黑炮301找赵。

翻译过来就是,他丢失了棋子黑炮,请求和他同住301的人帮忙寻找。

可他万万没有想到,一份普普通通的电报,竟然能掀起一股轩然大波。

首先,邮局的工作人员起了疑心。

为什么他会冒着大雨,为一枚根本就不值钱的棋子花1块钱的“巨资”?

此中必有猫腻。

接到电话的公安局迅即立案侦查。

公司领导层知晓后,也展开调查。

大家都被惯性思维驱使,明明了无证据,却自以为是地“认定”别人“有罪”,当罚之。

因受所谓“黑炮事件”的牵连,赵工被调离了原岗位。

但他浑然不知背后的内情,乐呵呵地以为是维修厂的工作需要。

和其他当时的知识分子一样,对于组织,他向来是信任的。

恰在此时,wd工地正在安装调试自德国进口的工程机械,外国专家汉斯急需翻译。

出于上次合作愉快的经历,刚下飞机,他就向中方指定,要求赵书信继续担当翻译。

可1952年毕业于清华大学,精通德语,专业过硬的赵工,没有机会。

02

公司找来了一位叫冯良才(杨亚洲 饰)的旅游翻译代替。

谁都明白,这完全是两回事,他怎么可能胜任?

人家要轴承,他给人子弹。

频繁出错的冯,惹得汉斯极为恼火。

注重效率,为人耿直的汉斯,甚至愿意支付双倍报酬,让冯为他服务。

实际就是让他一边玩去,别再瞎掺和,让赵工来翻译。

案件仍在调查,领导们参与的会议一次次召开,但问题得不到解决。

负责生产的经理李任重(高明 饰)在赵书信家,无意中有了重大发现。

他亲眼目睹了赵工那副缺黑炮,以小黑盒子顶替的象棋,恍然大悟。

本以为一切已真相大白,谁知仍然阻碍重重。

尽管许多人站在李经理一边,但党委副书记周玉珍则坚持认为:

一颗棋子值多少钱,赵书信这个在经济上斤斤计较的人,为什么会为了一颗不值钱的棋子,花一块多钱去发一封电报?

言外之意,这当中必定有不可告人的勾当!

就这样,冯良才仍得拿着一本字典做翻译。

而汉斯依旧大为不满,渴望发挥专业特长的赵书信则无法到岗。

设备安装完毕的汉斯,已返回德国。

可仅仅过了20多天,便出现重大故障。

到这会儿了,才想起让赵工赶快检查。

领导们最关切的是,是否为德方的责任?

"

" 03

结果令众人非常失望。

由于翻译出了纰漏,把“轴承”错译为“支架”,致使wd 试车时,轴承全部烧毁,国家损失上百万外汇。

黑炮事件的影响不可谓不巨大而恶劣。

但结尾的振聋发聩,才叫人细思极恐。

包裹寄来,周书记如获至宝,抢先和另一名工作人员打开。

发现里面所躺着的,居然真的就只是一枚黑炮棋子。

赵书信见状,瞬间明白了怎么回事。

周书记依旧不解,平时花钱小气的赵工,何故为一枚不值钱的棋子要花1元钱?

对赵书信来说,事情特简单,看着一副好好的棋少了一枚,心里觉着别扭,就想找回来。

谁知背后竟“招致”出这么一摊事?

他说,以后我再也不下棋了。

看似不可思议,十足荒诞的之事,却实实在在地发生了。

此前,周曾批评心急火燎,想让赵工恢复原职的李经理:

为什么你总是把事情想得那样简单呢?

问题是,有些人又习惯性把问题复杂化。

赵书信疑惑不解,为什么他连发一份电报的权利也没有?

他站在教堂门口,远远地望着耶稣,玛利亚,神父,仿佛内心有了一丝的治愈。

这也是导演对他信仰天主教的一次交代,可赵书信只能站在门外,他惴惴不安。

草场上孩子们用砖头玩多米诺骨牌游戏,一块块顺势倒下,最后一块落他脚下。

他露出孩子般的笑容,坦然走进生活未知的深处,全片结束。

04

结尾的多米诺骨牌,象征了赵书信一生的命运。

也暗示着每个人,一旦踏入这样的集体中,就难以逃脱被机制占有侵袭的宿命。

祖籍河北的秦国人(西安)黄建新,父母是官位并不显赫的干部。

耳濡目染的环境,让他对官场文化的那些事体悟得很有见地。

将机制运作中诸多只可意会不可言传的地方,拿捏得极到位。

多少卑微隐忍谨小慎微,有着孩子般天真气,如赵书信一样的知识分子,遭遇着组织上莫须有的不信任和“迫害”。

以常理推断有罪,捕风捉影,形式主义,官僚作风的盛行。

观感上,此片令人想起安东尼奥尼的《红色沙漠》,故事则像《放大》。

诡异的构图,色彩的运用,符号的隐喻,声音蒙太奇,都非常出色。

人处在画框边缘,被工业时代巨大的机器逼至一角,突出了无奈的压抑感。

黑白红三种颜色的搭配,从视觉上给人冲击。

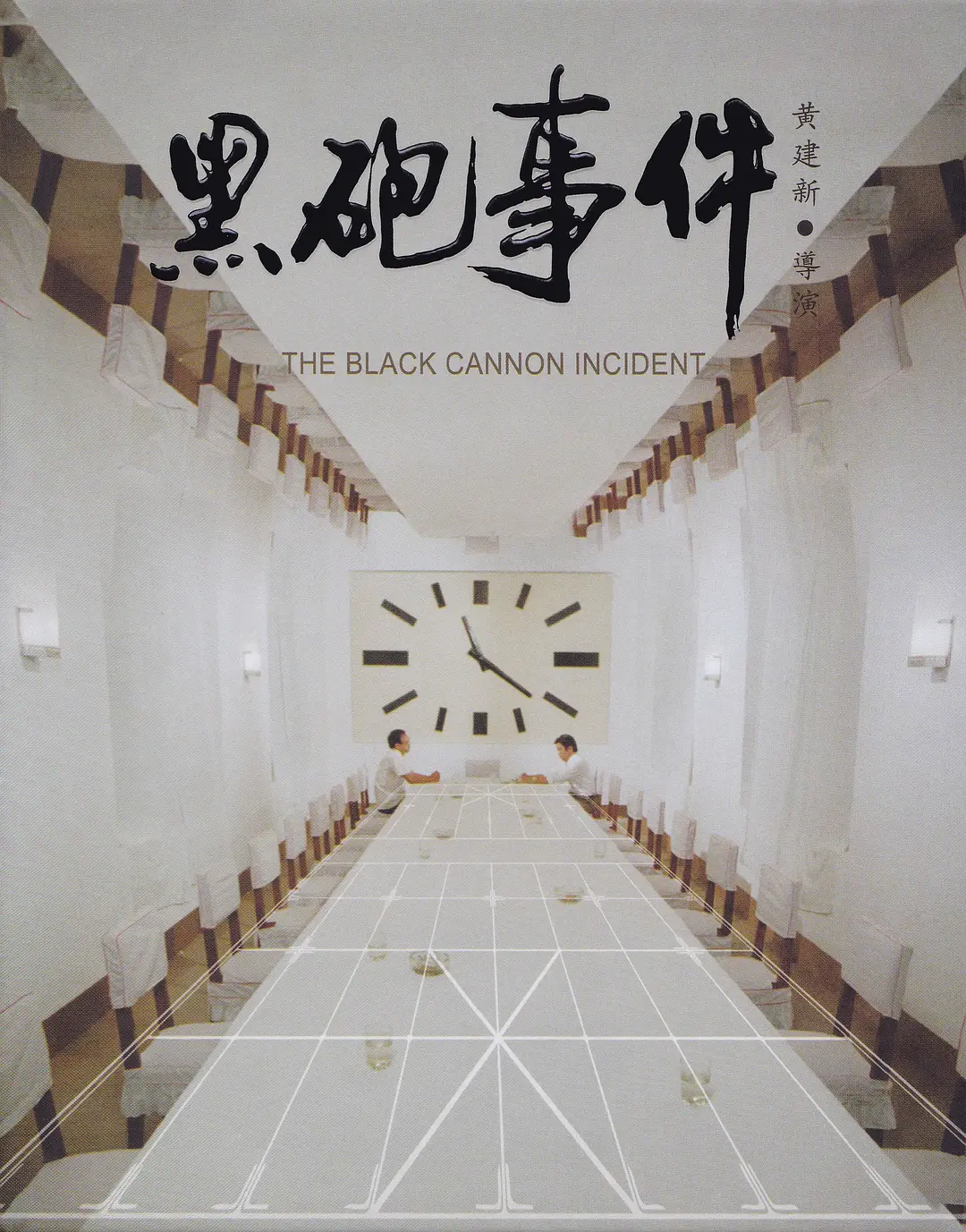

硕大的钟表悬挂在一面白墙上,白色的长桌上井然有序地坐着领导们,诉诸着会议的低效。

所幸是80年代宽松的创作环境,才让这部讽刺机制的杰作得以问世。

影片宗旨,在揭示个体在环境中不可遏制的异化。

它在当时直至现在,都是一则颇具黑色幽默风味且饱含深意的中国式寓言。

主演刘子枫老师说:

这是一部有锐气的,有闪光点的,迎着时代走的电影。

(图片源于网络,侵删)

作者简介:@电影夫人,独立影评人,头条号签约作者。写影视,也写娱乐圈的爱恨情仇。