剧情介绍

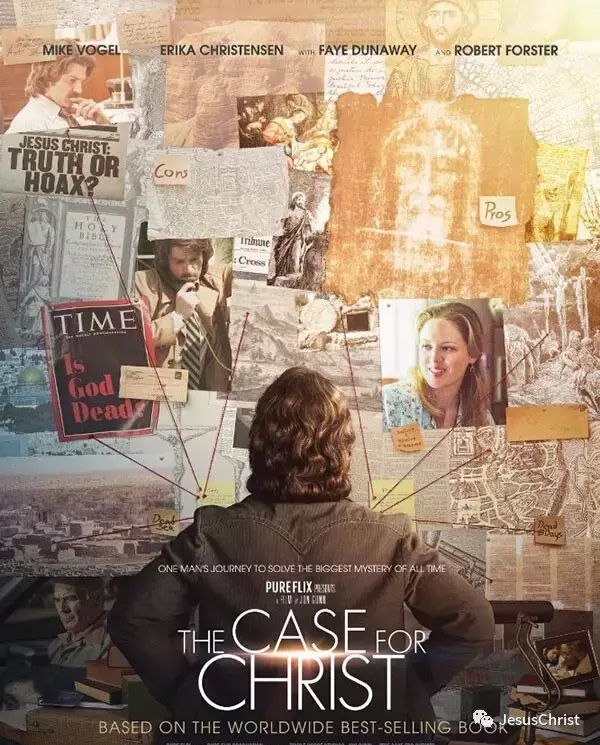

找寻基督死和复活的证据—电影《重审基督》

1981年,《芝加哥论坛报》记者在搜寻耶稣死与复活的证据后,从无神论者变成了基督徒。这个记者的故事编撰成书后卖了一千四百万本,如今被拍成电影《重审基督》。

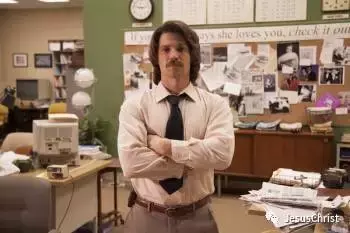

那些熟悉史特博的经历和他后续在护教学及神学方面作为的人,对于此影片的内容一点也不觉得惊讶,因为电影取材于史特博的个人经历,但是他们却惊异于电影的高品质,它竟然跃居信仰电影之首。除了明星迈克沃格尔和埃里卡·克里斯坦森精彩的表演,影片的场景再现了80年代的芝加哥,再加上精湛的配乐,《重审基督》值得一看。

首先,信仰是超越经历的。由于电影是基于真实故事,其内容最终远远超越了一个人与上帝同行的经历。影片的主题不是神是“住在里面的“。重点是耶稣是“住在外面的”—死里复活,在天父的右边执掌王权。如果神不是真的存在于“外面的”(客观上),那么史特博也就不会让他住在“里面”(主观上)。他要的不是“宗教上的真理”,而是“真正的真理”。

从史特博开始调查,论坛报的一个同事告诉他复活是整个信仰的支柱。如果他能证明复活是不存在的,“整个纸牌屋就塌了”。从这刻起,史特博就一个专家接一个专家地采访,带着疑问去搜寻复活奥秘的证据。

有没有可能复活是后期的发明呢?他咨询了一位成为牧师的考古学家。会不会是一个恶作剧?他跟一位圣经学者展开了讨论。那又会不会是大量的幻觉?他拜访了一位著名的不可知论的心理学家。耶稣是不是被钉十字架之后存活下来了呢?一位世界闻名的医师给了解疑。

某一时刻,他和一位无神论朋友进行了对话,他发现自己不是要选择“有信仰”和“无信仰”,而是要选择有根有基的信仰或是愚蠢的信仰。他的无神论思想变得越来越站不住脚,让他惊讶的是,复活已经不是他开始认为的宗教信条了,而是一个事实,一个值得深思的事实。

但这还不是全部。该影片还明确地表明了“信仰超越理性”。影片中史特博开始说他只相信他能听见,看见,闻到或是触摸到的。作为一名记者,如果他要相信基督,他就需要确凿的证据。我也倾向于这种追根究底式的信仰。有了这样的经历,一个人就能够明白神/审判者的大能了,正如鲁益师指出的:

古人寻求神就像被告者求告他的法官一样。在现代,角色颠倒了。人自己是审判官,神被置于被告席。如果让神有充分的理由为自己辩解,解释他允许战争,贫穷和疾病存在的原因,那这个人就是个非常友善的法官,他也做好了听审的准备。案件也许会为神开释。但是重要的是人在审判,神在被审。

同样地,我非常欣赏导演突出了祷告的重要性—特别是史特博和他的妻子的祷告。影片让我们清楚地看到能让史特博有如此成就的原因。他需要的不单是改变观点,他还要一个新的灵,新的心。

这才是重点。如果有人见到了复活的弥赛亚还有疑惑(马太福音28:17),那他的信仰依然需要更多的理由。

实际上,他需要超自然的改变。影片中出现了不止一次的以西结书11:19“也要将新灵放在他们里面,又从他们肉体中除掉石心,赐给他们肉心”。史特博的信仰之旅包含了理智,确定的是,也超越了理智。他以检验基督的复活开始,以他的心灵复活而终。

基于此,真希望作者能更多增加一些关于“罪是拦阻信仰的最大障碍”的内容(罗马书1章18-19节:原来,神的忿怒,从天上显明在一切不虔不义的人身上,就是那些行不义阻挡真理的人。神的事情,人所能知道的,原显明在人心里,因为神已经给他们显明)。虽然史特博的无神论从多方面被质疑(精神学家假设一个“父亲伤口”的无信仰理论),影片几乎没有提到要对罪悔改在信仰转变中的必要性。所以,如果你想在影片中看到一个全备的传福音方式的话,恐怕你要失望了。

虽然有这样的不足,《重审基督》也是一个令人信服的关于信仰的不凡之旅。影片不单是一个产品,也为信仰,转变和恩典提供了一个强有力的信息。