剧情介绍

"

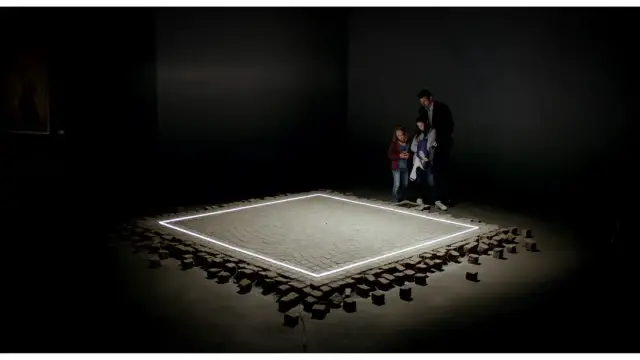

" 2017年,曾有一部“反艺术题材”的作品在戛纳电影节亮相,

它就是《方形》,该片聚焦于艺术本身,又嘲讽艺术之人,好不有趣。

"

" 把中产阶级的精致生活升华成一场演绎艺术概念的行为主义,

从布展的主动者到献身于大众视野的被展品,生活才是最大的玩笑,讽刺力量十足,冷幽默处处。

"

" 坐拥798黄金艺术地带、常常进行艺术展览,张口闭嘴和明星合影,

“原来你也爱艺术”的每一个夜晚,

还是要在社交网络上以与明星的合照来博得热度、时不时还在平台上带货直播一番。

"

"  "

" 是不是有点讽刺的意味,表面上打着热爱艺术的旗号,实际上还是网红卖货的手段,

这样苦心经营、看破不说破的人设,是不是有些“行为艺术”的虚假味道?

当代的某些所谓“艺术家”们对金钱利益、物质主义的追求,看起来也是直接又讽刺呀~

"

" 又或是年初,红颜秀影为大家介绍的《亡命大画家》,也是讽刺意味满满,

年老的画家被评论界称为“江郎才尽”、创作出的画作一副也卖不出去,

于是他和经理人一起合谋了一个“大乌龙事件”,诈死后意外的炒作了画家的作品,

当世人们发现这是艺术家与经纪人自导自演的骗局之后,狂热的民众竟然把这称为本年度最精彩的行为艺术。

"

"  "

" 艺术与社交网络媒体、物质利益已经分不开,

《亡命大画家》里艺术家和艺术经纪人的关系也非常有意思,

一方面,经纪人已经看透了年老、性格固执的画家已经和时代脱轨,作品毫无价值;

一方面,两人合作多年,经纪人又舍不得看见老画家穷困潦倒的可怜后半生。

"

" 既有很深的利益关系,又有情感联系,

这或许才是艺术评论家与艺术家复杂羁绊的关系吧~

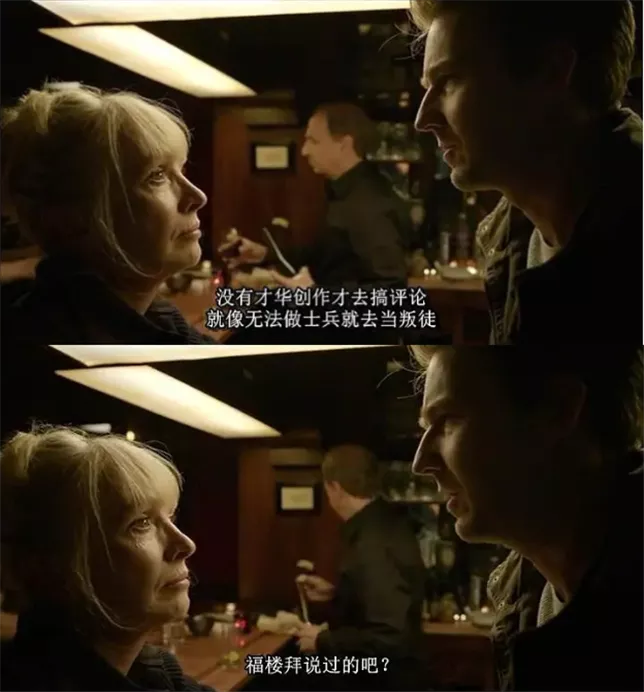

而在《鸟人》里的台词更是直接:

“因为没有才华创作,所以才会去写艺术评论!”

"

" 在社交媒体越来越发达的年代里,

如果想要知名度,就必须要与大众媒体产生关系;

演员、艺术家,这些更多是以作品的展现来面对大众,那么与大众媒体接触的就是评论家与经纪人。

一方面,评论家依赖于艺术家的创作来完成本职工作,

艺术家又必须有了评论家的好评才能有更好的利益(名声、金钱收获);

就像明星和经纪人的关系一样,互相制约,并且互得利益,捆绑在一起不可分开。

"

" 今年还有一部英国电影,影片改编自查尔斯威尔福德的同名小说,

《焦橙邪说》

"

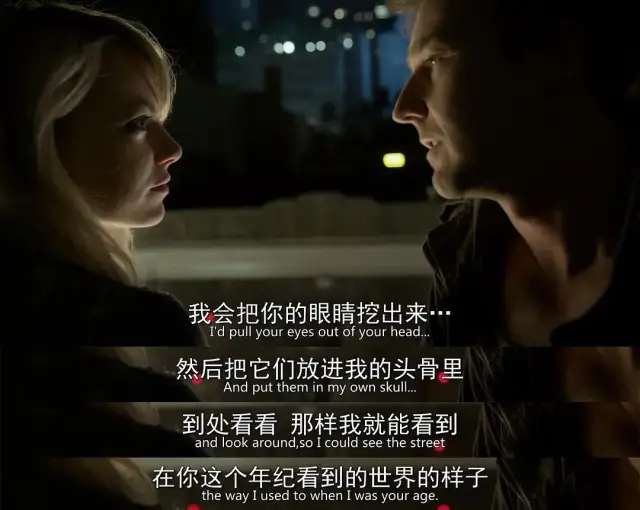

" 邦叔饰演英俊、潇洒,但是利益熏心的艺术评论家,

高妹伊丽莎白·德比茨基,饰演了一位白金短发、神秘,陪伴在评论家身旁的女人,

两个人一同前往了意大利拜访几十年不出山的老年艺术家。

"

" 其实,《焦橙邪说》并不算是一个复杂的故事,

一位艺术评论家收到了邀请,有机会去采访几十年没出山的大艺术家,

身边伴随着一位年轻、漂亮、性感、神秘又有一点单纯的美人,

艺术评论家本来想着可以得到艺术家最后的真迹,加上采访内容,既可以名声大振,又可以出书赚钱,岂不美哉。

"

" 然而,见到了隐居的古稀艺术家,他才知道了真相,

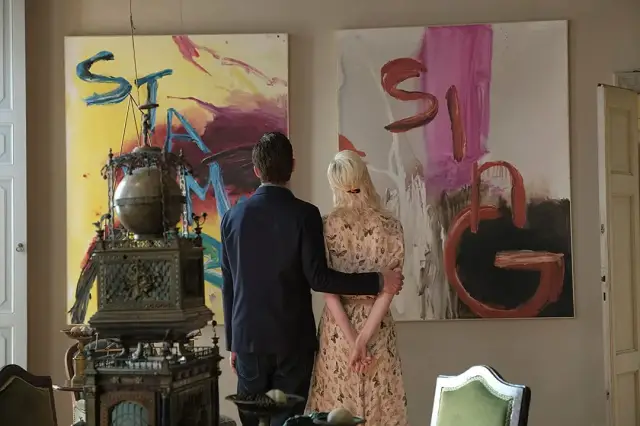

艺术家早年在巴黎的画作,已经在一场火灾里被毁了,在现在意大利乡下的画作只不过是一堆白纸.......

评论家没法搞到艺术家在世的最后画作,又如何来跟民众以及艺术界鼓吹呢?

于是评论家问了艺术家一个问题:

“那你的子孙后代,你不留下财富给他们吗?”

艺术家呵呵一笑:

“我在白框上签了字,就是我留给他们的财富了。”

"

" 别看艺术家在全世界都享有足够的声誉,

但是,如果艺术评论家和经纪人能将他们的作品直接传播给世人,就可以创造出过度的解读、强加的故事与情感,

艺术家为了反抗,烧毁了自己的画作,隐居在意大利。

"

" 将《焦橙邪说》留在自己的脑海里,

蓝色与橙色交织在一起,不给艺术评论家与世人过度解读自己的空间,

然而讽刺的是,艺术评论家竟然带着艺术家签了字的空白画框回家,

借着“焦橙邪说”和艺术家挂在口中的“蓝色”,创作出了一副蓝色与橙色交织的油画,还创作了一本对艺术家的回忆传记,

自己名声大噪、千金滚滚来。

"

" 评论者竟然变成了创作者,群众们被谎言哄骗,上流社会们送去赞美和金钱,

其实这只是评论家自编自导的一场骗局,大家被蒙在一场骗局里乐在其中,

女评论家发现了画上有一个指纹,可是当民众们相信了评论家的骗局后,清楚的指纹都不足以为凭,

没有人关心画作的真相是什么,只有你愿意接受的,便是真相!

"

" 在《鸟人》里,

艺术评论家在咖啡馆里喝咖啡,满脸落魄,没有创作才华的人,才会当评论家,

而在《焦橙邪说》里,掌握了大众普遍心理与操控媒体的艺术经纪人与评论家,竟然成了背后隐藏的创作者与受益者,

独家、最快最新的报道、挖掘内幕,背后那些隐藏故事,

劲爆的标题才是人们所关心的,艺术家内心不想让人知道的独白,不知道也就不知道吧,从众就对了~

"

" 没有话语权,单纯的乡下女孩(高妹),成为了艺术家与评论家对立后的牺牲品,

一个世俗里放荡、失败、贫穷的女孩,却是真正理解画家眼底那抹蓝色的人;

然而,没有人知道她的存在,这个没有话语权但是有艺术赏识能力的平凡大众,终究没有虚构故事里被世人赏识的情节,

她和艺术家一起成为现代媒体与大众审美的殉葬者。

"

" 观众与民众以及所谓的“艺术爱好者们”,

更倾向于通俗易懂、自己可以轻易理解的快文化,选择接受自己认知里的所谓艺术,其实对真正的艺术漠视;

而评论家却在其中钻了空子,成为大量被成功复制的产物;

编造艺术品背后的故事,甚至用自己的拙劣创作冒充艺术家的真迹,

“只有没有创作才华的人,才会当评论家!”;

只有评论家胆子大,盗版也能成为艺术!