剧情介绍

这是一个有关偷窥的故事。

但,

并不是变态房东偷窥美女房客的故事;

《偷窥》剧照

也不是激情全无的老夫老妻偷窥干柴烈火的新婚夫妇的故事;

《海岸情深》剧照

而是青春正好的两个小伙子偷窥独居老男人的故事。

这两个小伙儿分别叫肖恩(右)和伊森(左)。

肖恩是麻省理工学院的高材生,伊森是他的邻居。

虽然认识不久,但两人关系很好。

由于荷尔蒙分泌旺盛,青春期的两人制造了一个在他们看来很有意思的恶作剧。

监视并吓唬独居老男人。

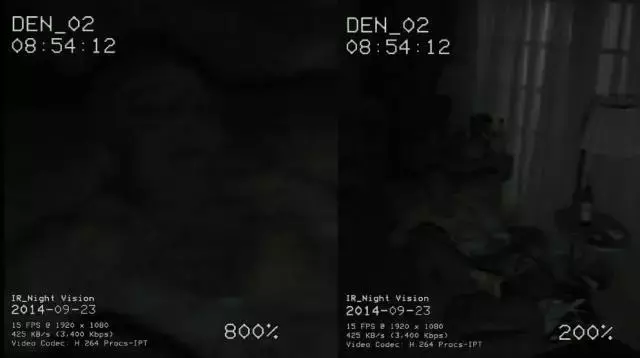

他们在老人房间里装满了摄像头,一边喝着啤酒监视老人的一举一动,一边制造各种状况戏弄老人。

先是干扰老人家中的电灯线路,导致午夜灯光忽明忽暗;

再是故意摆弄老人家中的房门,导致房门半夜吱嘎乱响;

然后,为了不让自己显得太过分,他们又采用了一种“柔和”的作恶方式,他们称这种方式为“午夜圆舞曲”。

晚上,当老人喝完酒进入梦乡后,他们突然打开收音机并放大了音量。

老人(和他的猫)再次被惊醒。

惊醒后,老人打开了地下室的门,走进了地下储藏室。

直到第二天才又走出了地下室。

近七个小时,老人都待在了地下室里。

而地下室没有安装摄像头。

这不禁让两个男孩怀疑,地下室究竟有什么,能让他一待就是一整夜。

并且,地下室的门还总是锁着。

老人独居,几乎没有人来拜访过他。

曾有一个女人拿着文件来找过他,但他没有露面,似乎是有意躲着那个女人。

老人性格不算温和。

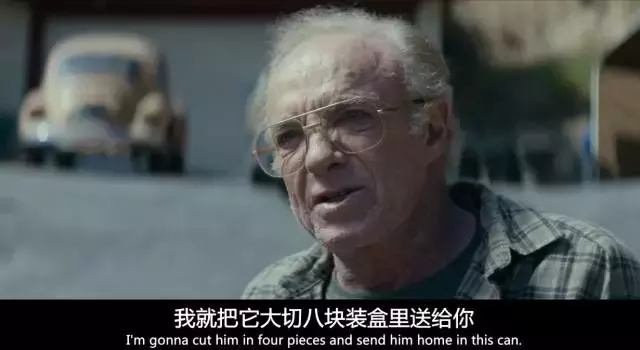

不然,他也不会对一条狗发脾气,还扬言如果主人看不好自己的狗,就会把狗大卸八块装盒里送还给狗的主人。

也不会半夜拿着斧头砍烂了吱嘎作响的门。

伊森说,这个老人就是个奇葩,是个疯子,是个精神病,是个酗酒,家暴,杀狗的混蛋玩意儿。

正是这样,伊森和肖恩才选他作为自己恶作剧的对象。

一般情况下,如果家中经常发生奇怪的事情,人们通常会选择报警,让警察查明真相。

但在经过伊森和肖恩的多次恶作剧后,老人依旧没有报警。

而他之所以不报警,是不屑,还是,不敢?

伊森怀疑,老人地下室有见不得人的东西,所以才不敢报警。

为了一探究竟,伊森不顾肖恩的反对,在晚上老人睡觉后,手拿着枪,偷偷潜入了老人家。

由于伊森的鲁莽,导致了一场死亡事件的发生。

老人死了。

自杀的。

为什么?

因为,老人太怀念自己死去的妻子了。

妻子是因病去世的。

老人很爱自己的妻子,妻子死后,他开始变得孤僻,性格也变得暴躁起来。

地下室没什么见不得人的东西,只是他保存的妻子的遗物和两人的结婚合照。

那个吱嘎作响的房门,他的妻子生前曾抱怨过;

那首突然响起的音乐,他的妻子生前曾半夜听过;

那个被伊森从地下室拿上来放到客厅桌上的铃铛,是老人送给妻子的最后的一个礼物。

老人曾对病重的妻子说,无论什么时候,只要你摇响铃铛,我就会去找你,风雨无阻。

老人一直以为,忽明忽暗的灯光,吱嘎的门响,突然的音乐,还有那个铃铛,都是妻子在召唤他,所以,在看到那个铃铛后,他终于选择了去天国陪伴怀念已久的妻子。

影片开端就说到,人们通常只会看到他们想看到的东西。

就比如伊森。

影片中,由于自己的偏见,伊森始终认为老人是个坏人,无论老人做什么,他都认为老人是在做坏事。

至于真相,他也只相信自己想要看到的真相,事实究竟如何,他跟本不想知道。

而讽刺的是,伊森在整个恶作剧过程中,一直都把客观二字挂在嘴边,还反复强调,不允许带入主观思想,不允许随便编辑和捏造事实。

可实际上,只要有人参与的事情,又怎可能不带入个人思想和感情呢。

就比如,影片的前半部分,虽然很多镜头都是客观镜头,但经过人的后期编辑后,不也还是让观众产生了老人就是坏人的想法吗?!

且不说后期剪辑和伊森对老人的控诉,就片中配角的一句“他不是把林德曼的狗毒死了吗”就足以让很多观众认为老人不是好人。

说到“杀狗”,我突然想到了东野圭吾的《恶意》中的“杀猫事件”。

在【真相之章】中,加贺恭一郎有这么一段阐述:

综合这些事实所呈现出的日高形象,与他少年时的故事非常吻合。例如,曾经有人告诉我:“不管对谁,他总是非常亲切。”

不过,在做出这个结论之前,我还花了一点时间。怎么说呢?这和我先入为主认定的日高实在差太多了。事实上,在采访日高少年时代的过程中,这个观念一直牵绊着我。

于是我心想,为什么会产生这样的矛盾?是因为我读了你伪造的自白书?不是,早在更早之前,我就对日高抱持某种固定的看法。这个看法是从何而来的呢?终于我想到一件事情。

我想起你一开始写的,案发当天的纪录。

那份纪录里,我只注意与案情直接相关的部分。不过,事实上,在一个很不起眼的地方,暗藏着一条意味深远的线索。

看你的脸色,你应该已经猜到我要说什么了吧?

嗯,是的,我讲的是杀猫那件事,那只猫是你杀的吧?

你做好了毒丸子,趁日高夫妇不在家的时候,偷偷放到他们家的院子里,于是猫被杀死了。

你为什么要这样做呢?理由只有一个,就是我从刚才一直讲的,为了营造日高的形象。

我记得在做作品评论的时候,经常会用上“性格描写”这句话。

当作者想让读者了解某个人物的时候,直接说明陈述远不如配上适当的动作和台词,让读者自己去建构人物的形象。这就是“性格描写”吧。

你在写那篇假笔记时就已经想到,必须打一开始就让日高的残酷形象根植在读者——也就是警方的心里,而你设想好的桥段就是猫被毒害的事件。

片中的杀狗事件,也是为了塑造老人的残酷形象,让观众认定,老人就是一个不和善的人。

不得不承认,最初看《恶意》的时候,我心中建构起来的日高的形象就是冷酷无情的,并且,这种想法直到【真相之章】我才完全改变。

其实,在看《恶意》之前我也一直被教育,人如果不面对事实从理论上加以说明,而是先入为主,主观臆断,那么不知不觉中就会歪曲事实。

我想,道理大家都懂,可面对某些事情的时候,就又先入为主的选择自己想要看到的真相了。

这种毛病人人都有,很不好改,但还是希望大家(当然也包括我)能在面对一件事和一个人的时候,多点耐心,多听听不同的声音,毕竟,兼听则明,偏信则暗。

千万不要像片中的伊森那样,因为自己的偏见而害死了一个无辜的好人!