剧情介绍

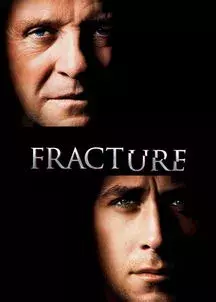

《破绽》是好莱坞商业巨制,却也是一部很好的法律电影,这很难得。

法律影片阐释法律知识、行销诉讼制度,《破绽》也不例外。

程序正义、证据裁判、司法竞技的不确定性┄┄这些噱头足以满足大众观影者。但是 ,毒树之果一票否决、排除合理怀疑源于《圣经》、禁止重复评价原则、以及这一原则的例外,却的的确确是法律背景小众观影者的盛宴,各中启迪值得研磨与思考。

如此设计优良的法律影片,加之精美的场景、多汁的剧情,还有霍普金斯等众的教科书般演绎,难怪值得一看再看。

观山“横看成岭侧成峰”,作为检察官的我,也有独有的观感--片中检察官对职业认知的觉醒与坚持,我感受颇深。

"

" 何谓优秀检察官?

法律知识精深、诉讼技巧高超、自信、睿智、雄辩、还是在繁复的诉讼规则中熟稔有加、游刃有余?

所有这些,年轻的检察官一出场就已具备。

聪明、专业、帅气、踌躇满志、意气风发,前途可期,以致案件接手之初,他自认没有悬念、不以为意,庭上表演有余、严肃不足。

当他表演式的吐出“没有枪我一样可以指控你”时,却不知霍普金斯的面无表情隐藏了如何的老谋深算。

"

"

非法律人胡适先生都曾言到“有一分证据说一分话”,法学家洛克更是认为“我们可以惩罚犯罪,但是不可以按照情感冲动或者放纵不羁的意志处置罪犯,而只能根据冷静的理性和良心的指示。”

这些,身为法律精英的检察官却忽略了。

后续环节,较量对比急转直下,恐怕不是“大意失荆州”、“法律愣头青”等评判所能涵盖的。而所谓的“自命清高、自以为是,拼凑正义,象牙塔式冷漠、专业的傲慢壁垒”,却也未免偏颇而苛刻。

有句俗语:失败并不代表笨,只是说明遇到了新问题。检察官的新问题是一个好问题,是助力他成长的阶梯。

跌入谷底的刺激,恰恰唤醒了对正义的追求,对检察价值的认知。自省过程很痛苦,却也是这番痛苦让他超越自己,超越一般的司法人,超越优雅睿智的女友上司。当所有人都认为结局已现时,他没有放弃。

略去功利计较,放弃诈术投机,在理性的执着中缜密梳理、审慎推断。剧中,霍普金斯带着惊悚式的笑容声称,“每个鸡蛋都有裂缝”,但其实“裂缝只有我知道”才是真正的潜台词。

鸡蛋裂缝只是一个比喻,与现实对应的则是犯罪现场隐藏的潜态信息,这些信息往往关系犯罪现场重建。诉讼过程中,这些信息的隐藏和发现,也是犯罪人和司法者较量的关键所在。

虽然,依据埃德蒙·洛卡德的物质交换原理,犯罪行为人实施犯罪以后,总会在犯罪现场留下相应证据。可是如何发现证据,怎样找到潜态信息,各中天机恐怕难以一语道破。

犯罪重建是逆向思维过程,寻找关键证据依靠技术、经验,有时也需要时机,正如李昌钰博士所言“有时只有当已经踩踏到现场上的关键证据时,才发现这原来是证据”。

影片中,检察官全情投入、地毯式梳理、环环相扣式推理后,蓦然发现,作案手枪的秘密也就是所谓的鸡蛋裂缝赫然眼前。最后,禁止重复评价原则的熟练运用是检察官的看家本领,案情的反转自然毫无悬念,一如探囊取物。

"

" 影片最后,庭审场景中,检察官的身影清晰可辩,原本喧嚣的法庭被代之以庄严肃穆的镜像,无言的镜像中应该是为了给观众以留白。毕竟,真相的追求没有止境,正义的实现更无需渲染。而从我看来,镜像中的平静而淡然,也恰好映衬了检察官的成长与成熟,配合了他的理性回归。

他就此实现了对真相的不懈追求、对正义的正当坚守,也就此唤醒了检察官的职业认知,探求到检察职业的底色。

电影是浓缩的人生,法律电影也是法律现实的缩影。镜像中,检察官的成长其实在现实中处处可见。法律的施行由法律人完成,司法人的人文素养是公正意识的重要来源之一。

"

"

英国大法官爱德华·科克曾经说过:法律是一门艺术,它需经长期的学习和实践才能掌握。精湛的法律素养、深厚的法律经验,都是司法人必需。而在此之上,强烈的正义感、司法人对于本职工作的自豪感与认同感,以及由此激发的高度责任感、理性的执着与坚守,更是司法公正必不可少的的基石。这些体会与展现,无论影视作品还是法律现实,应当殊途同归。

当然,《破绽》一开始就以上帝的视角展现真相,观影者一直知道正义在哪里,正义何时偏航,何时回归?现实生活中,案发事实方生即死,依据诉讼证据的事实回溯,往往并不知道何为真相,程序正义某种程度上重于实质正义自然也成为很多人的权宜共识。

正因如此,辛普森一案无论结果如何被质疑,其对程序正义的价值不可争辩。毕竟,司法中总是颇多无奈。由此,努力实现程序正义与实质正义的平衡,是刑事诉讼永远的课题,自然也是诉讼制度不断发展的价值指针。

转自 法律读库