剧情介绍

昨天烧麦刚给大家介绍了一部关于猫的纪录片,顺便在片子里领略了一下伊斯坦布尔的风光:天呐,这座城市里都是猫奴!

今天看到这部片子,烧麦又忍不住了;

也是关于动物,也是有着迷人的风光;只不过这里的动物骄傲而凶猛,风光更是广阔而苍茫。

看完你会感觉,这简直是一部蒙古版《摔跤吧!爸爸》——

《女猎鹰人 》

the eagle huntress

豆瓣评分8.1,被评为2016年美国国家评论协会奖五佳纪录片之一,同时提名17年英国电影学院奖最佳纪录片。

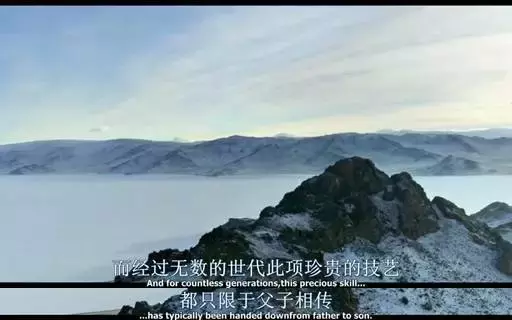

纪录片讲述了生活在蒙古西北部阿尔泰山区牧民们的故事。

阿尔泰山区由于特殊的地理环境,生活在这里的游牧民族有着特殊的捕猎技巧;

那就是利用鹰来替他们捕获生活所需的食物与皮毛,来度过严峻的寒冬。

这项技艺经历了千百年,向来是父子相传,没有例外。

但这个13岁的小女孩艾索潘aisholpan却是不同;

她成绩优异,所有科目都是优等;在家里十分懂事,是父母的好帮手。

除此之外,她有一个由来已久的愿望:成为蒙古第一位驯鹰女猎人。

这个想法就像在印度的小乡村里成为一名女摔跤手一般,在蒙古同样令人哗然,许多反对的意见轰然而至。

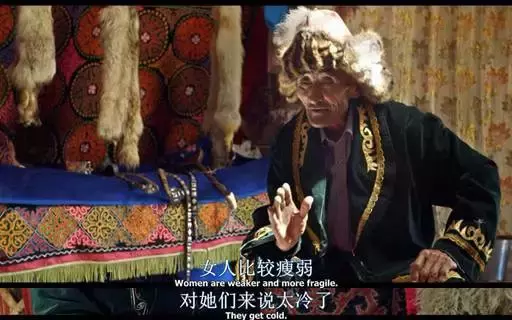

首先是这堆老古董有意见;

有的理由还比较可信,说女人的身体条件不允许;

但有的就直接上价值了,拿祖先出来当挡箭牌;

这个老古董更是直白地把内心的大男子主义说了出来:

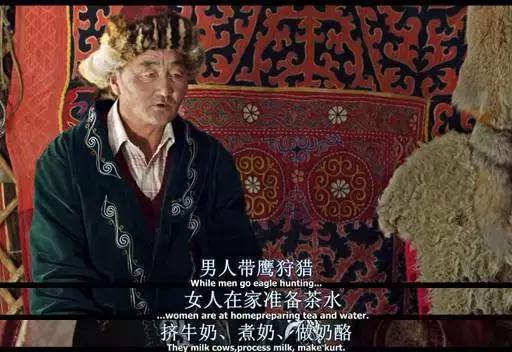

男的就该狩猎,女的就该做饭。

一般的家庭或许就怂了,但幸好,艾索潘有个跟马哈维亚一样开明的父亲;

他是优秀的猎鹰人,在当地的重要时节:金鹰节上有着极为出色的发挥。

祖辈、世世代代也是驯鹰猎人,他们已经把驯鹰这项事业当成血液里的召唤,而不是简单的选择。

所以他的看法,跟那群老古董不同,更为简单,也更为纯粹。

明确了女儿的愿望之后,没有劝阻也没有反对;

他尊重女儿的生活,更是成为女儿学习猎鹰路上的领路人。

既然决定了要成为猎鹰人,训练当然必不可少;

父亲教艾索潘如何给鹰带上眼罩;

拖野兔。

最重要的,让鹰记住猎鹰人的声音,才可以更好的捕猎。

而技巧熟练之后,对于猎鹰人最重要的,是拥有自己最重要的一只鹰。

父亲带着艾索潘寻找还在巢穴内的雏鹰,经历了一番惊险的探索之后,艾索潘终于如愿以偿。

她终于拥有了一只属于自己的鹰。

但这还不够,想要让人承认艾索潘猎鹰人的身份,金鹰节是个很好的选择。

在这个当地十分重要的节日当中,从来都是男人的竞技场,艾索潘是第一个参与金鹰节的女猎人。

对她来说,这是一个挑战,也是一个机会。

在这个节日上,每个部落的猎鹰人都会过来比赛;

裁判会根据猎鹰人的服饰、马匹和装备来给分;

还会测试猎鹰人的能力;

最重要的,是比较每只鹰的速度。

艾索潘的自信让她在第一项比赛中拿得高分;

她和鹰出色的表现更是打破了记录,也因此拿下了冠军。

但部落里的老古董们依旧不依不饶,即便艾索潘取得优秀的成绩,他们反而觉得是女性身份带来的便利;

甚至觉得,艾索潘只能够在比赛里有所成绩,在真正严酷的寒冬里,她无法像一个猎鹰人一样捕猎。

不间断的质疑之下,艾索潘睿智的父亲悄然一声:“嫉妒是人性,没关系”。

紧接着便带着艾索潘闯进严冬的草原;

执着与坚毅,像极了《摔跤吧爸爸》里,父亲带着女儿闯荡各个摔跤比赛的场面。

而两部电影相似的地方,正是在全世界都是反对声音的情况下,家庭的坚持、确切来说是父亲的坚持。

不同的是,《摔跤吧爸爸》是父亲的梦想成就了女儿的人生,而《女猎鹰人》是父亲一步一步,帮助女儿完成了自己的梦想。

这一点尤能可贵。

《女猎鹰人》的拍摄倾向于故事性,很多地方摆拍的痕迹,还有台词提前准备的痕迹很明显。

这是成就了这部纪录片的地方,也是它稍显不足的地方。

成就在于把一个游牧民族的传统捕猎方式拍得尤为励志感人,有寻常纪录片不具备的感染力;

而不足也是如此,意识形态的构入显得用力过度;

“女权的反叛”这个题材本身就具备一定的话题性和深刻性,只是导演总喜欢在片子中时不时得强调这一点;

比如这个指甲油与喂鹰的食物共处的画面;

还有太过于频繁地对主旨的重复;

故事性与真实性中间的平衡点没有找好,看的过程中容易感受到那份刻意与“假”,也就徒增观众的反感。

但瑕不掩瑜,烧麦仍旧喜欢这部纪录片;

源于阿尔泰山这群牧民的纯真与质朴,在有台本的摆拍下,仍旧掩盖不住。

最佳的当然是艾索潘这个小姑娘,眉眼之间灵气十足;

牧民们对神明的虔诚,对鹰的情感极为真挚,没有一丝作假。

还有对蒙古自然风光的展现,也像这苍茫广阔的景象一样直接而震撼。

纪录片片尾,艾索潘在父亲的帮助下,她与她的鹰成功地捕捉到了第一只猎物;

赢得了收获,也终于赢得了尊重。

想看的,b站就有