剧情介绍

最近有一部墨西哥电影,一直霸占豆瓣热搜榜首的位置。直到上周六才被国产神作《村戏》替换掉。

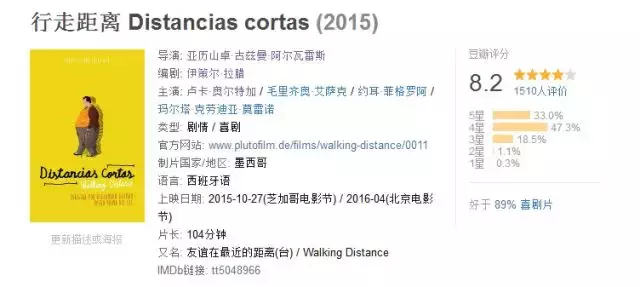

这就是当前豆瓣热搜第二的影片——《行走距离》,看评分好像很不错的样子。

影片讲述了一个300斤大胖子的困室之斗。

展现他如何走出肥胖带来的心理阴影,和自己的妹夫以及相机店小哥,一同来到海边拍照片的故事。

这么小的格局,如果本片没有参加2016年的北京电影节,很有可能就此无人问津。

即便如今,你能找到关于本片的资料也是少之又少。

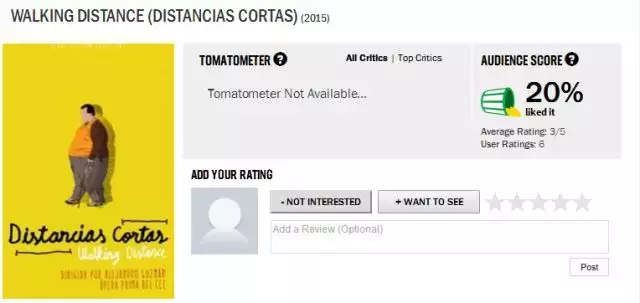

3年了,烂番茄都没有媒体评分,只有一个2分的观众评分。

而mtc竟然压根没收录,显示不存在!

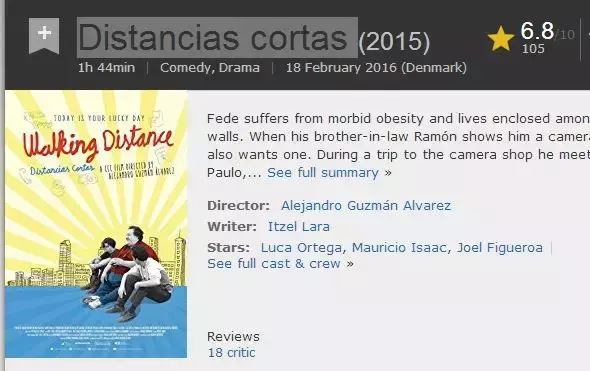

好在imdb有,但评分和豆瓣的有点差距。

如此小众的电影能上豆瓣热搜,除了北影节的曝光之外,可能跟主角费德是个上炕都费劲的大胖子有关吧。

毕竟,电影的一部分职能就是满足观众的猎奇和窥私欲。

这样一个大胖子,不管到哪都是一道景,我们也会他的私生活产生好奇。

《行走距离》便将镜头对准了费德的私生活,告诉了你“体重三百斤是种什么体验”。

下楼比爬长城都累,时常需要用嘴呼吸。

出门=渡劫,只能靠照片忆苦思甜。

心脏大小是常人的两倍。

因为太胖被旅行社拒收,花钱都不好使。

当你变胖,整个画风都如此落寞。

妹妹罗邵拉虽然也是个胖子,但非常嫌弃这个哥哥,甚至不希望哥哥出门。

唯独妹夫拉蒙挺关心这个大舅子,还给他带来了夫妇俩游玩的照片。

这一看不要紧,足不出户的费德下定决心也要拥有自己的相机,要实现自己的摄影梦。

可以说,《行走距离》就是一个一句话就能讲完的故事,根本不强调什么戏剧性和冲突矛盾。非常不“好看”。

就连片子唯一的“反派”——妹妹罗邵拉,其实也是真心爱着哥哥,不愿意他受到外界的伤害。

另一方面,因为我们的主角是个行动困难的胖子,所以全片的大部分镜头都是长镜头+固定镜头组合,叙事节奏非常慢。

导演甚至会用一个两分多钟的长镜头,去展现费德上床睡觉的每一个动作细节。

大量的固定镜头仿佛要将观众和费德一起困在他的陋室。

片中让我印象最深刻的一个桥段出现在开篇第24分钟。

费德白天去照相馆冲洗照片,回来的时候已经晚上了。

他在马路中央艰难地行走,长镜头毫不客气地将他的丑态与狼狈尽数展现在我们眼前。

同时,因为费德处在画面中心的缘故,使得我们的视觉兴趣点集中在他的身上。

步履蹒跚的他和周围疾驰而过的车水马龙形成鲜明的对比,表现出他与社会的格格不入。

片中大部分生活化场景也都是重复出现,空间也缺乏流动性。

隔着屏幕你都能感觉到费德这种独居生活的单调、乏味、重复。

直到费德在两个好基友的鼓励下走出屋门,运镜方式才开始变得活泼起来。

随着费德与外界的沟通逐渐增多,手持镜头逐渐替代了固定镜头,费德的生活终于不再是一滩死水。

这些学院派章法都有很强的处女作印记,能看得出导演基本功很扎实,但缺少神来之笔和灵性,略显稚嫩。

事实上,《行走距离》的确也是墨西哥导演亚历山卓·古兹曼·阿尔瓦雷斯的处女作。

同时也是饰演费德的卢卡·奥尔特,和饰演相机店小哥的约耳·菲格罗阿的银幕处女作,就连编剧都是第一次执笔。

而像《行走距离》这样的三人行治愈系电影,每年都有很多。

比如《文森特去看海》,三个精神病为了去意大利看海,一路上与院方势力斗智斗勇,好不热闹。之后还被美国翻拍成了《不凡之路》。

比如《后会有期》,三个身患残疾的少年从来没碰过女人,时日不多的他们向着西班牙展开了一场“破处之旅”。

比如《护工故事》,下肢瘫痪的少年和“蚁人”保罗·路德一同踏上公路旅行,路上还邂逅了小天后赛琳娜·戈麦斯。

上述这些电影多少有一定的戏剧性、娱乐性和喜剧色彩。

而《行走距离》则是真正意义上的“三无”产品,它甚至没有选择温情片常见的公路片路线,来保持空间的流动让全片不至于太闷。

影片直到最后一刻,三人才真正踏上前往海边的旅程。

可以说,《行走距离》剔除了你能想到的所有商业要素。

它非常纯粹,纯粹到只能用质朴细腻的生活语境,与真挚热忱的情感流露来打动观众。

影片的最后,三个人坐在海边静静地等待日出。

对于费德来说,肥胖带来的并发症会不会伴随他一生,在这一刻已经不重要了。

他已经明白,脂肪的镣铐不该成为灵魂的重负。

一段充满未知的新生活正始于足下。